循環器内科

循環器内科

循環器内科は、心臓や血管に関する病気を専門的に診療し、全身に血液をめぐらせる循環器系の健康を守ります。狭心症や心筋梗塞、心不全、不整脈などの心臓疾患、また動脈硬化症や動脈瘤などの血管疾患まで幅広い病気に対応しています。循環器疾患は、高血圧、脂質異常症、糖尿病、喫煙習慣など、生活習慣病と密接に関連しており、早期発見と総合的な管理が治療には欠かせません。当院では、循環器疾患の予防から早期発見、診断、治療、再発防止に至るまで、各ステージに応じた最適な医療を提供しています。提携医療機関との連携により、迅速かつ高度な治療も可能です。私たちは、「心臓と血管のかかりつけ医」として、皆様の健康をサポートします。些細なことでも、お気軽にご相談ください。

心臓や血管などの病気に関して専門的な診療を行っております。

このような症状やお悩みがある方はご相談ください。

普段の生活では軽視しがちな症状でも、詳細な検査を行うことで重大な病気が早期に発見できることもあります。少しでも気になることがあれば、専門医にご相談ください。

生活習慣病は、日々の生活習慣が大きく関わる疾患の総称です。不規則な食事、運動不足、過剰な飲酒や喫煙、慢性的なストレスなどが引き金となり、これらの要因が長期間にわたって蓄積することで発症します。特に肥満症、糖尿病、高血圧症、脂質異常症、睡眠時無呼吸症候群などは動脈硬化症を引きおこし、急性心筋梗塞や脳卒中の原因となります。

心臓のまわりには冠動脈という血管が王冠のようにめぐっており、心臓の筋肉(心筋)に酸素や栄養を供給しています。しかし冠動脈内に動脈硬化が起こり、プラークによる狭窄が出現すると血流が低下し、心筋が酸素不足になり胸痛が起こります。痛みの特徴としては圧迫感や絞扼(こうやく)感などがあり、前胸部、みぞおち、肩、頸などに生じます。歯やのどが痛むケースもあります。特に心筋の仕事量が増えるシチュエーション(=労作、階段を登る、重い物を持つ等)で胸痛が現れ、安静にすると楽になるのが特徴です。痛みは数分程度で収まることが多いですが、症状が悪化傾向の場合、不安定化している可能性があり注意が必要です。治療としては内服治療、カテーテルインターベンション、バイパス手術などがあります。

安静時狭心症では、夜から明け方にかけて安静時に胸が苦しく押さえつけられたような発作が起こります。多くの場合、冠動脈が一過性に痙攣(けいれん)を起こして収縮し、血流が一時的に途絶えるために生じると考えられており、冠攣縮性狭心症ともいいます。痛みの性質や部位などは労作性狭心症と同様ですが、基本的に労作では胸痛は誘発されません。冠動脈の痙攣のメカニズムとしてストレスや自律神経の作用などさまざまな要因が考えられていますが、動脈硬化の初期過程にみられる現象とも考えられています。主に内服薬で治療します。

心筋梗塞は、冠動脈内のプラークの表面がある時突然破れ、血中に放出された種々のプラーク内容物に反応して急激に血栓(かさぶたの塊のようなもの)で冠動脈が完全に詰まり、心筋に酸素や栄養が行き渡らなくなることで起こる疾患です。その結果、急激に心筋が壊死し、心臓のポンプ機能が失われます。突然の激しい胸痛や放散痛(肩や背中に広がる痛み)、冷や汗、息苦しさを伴い、生命にかかわることも稀ではありません。原因の多くは動脈硬化で、肥満や高血圧、脂質異常症、喫煙などの生活習慣がリスクを高めます。発症早期の急性心筋梗塞の主な治療法はカテーテルインターベンション(バルーン拡張やステント(筒状の金網)留置術)で、生命にかかわることもあるため、迅速な対応が必要です。当院では急性心筋梗塞診断のための各種検査を取り揃えており、診断した場合は速やかに高度医療が可能な病院へご紹介いたします。

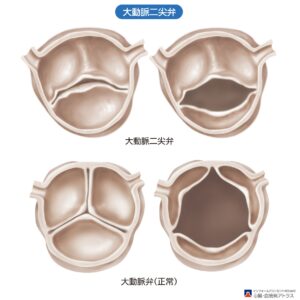

大動脈弁狭窄症(二尖弁) ※画像:心臓・血管病アトラス

心臓の大きな役割として全身に血液を送るポンプ機能があります。このポンプ作用は心臓内が4つの部屋に分かれ(左心房・左心室・右心房・右心室)、部屋を隔てる扉(弁)がタイミングよく開閉することで効率よく行われています。ところがこの心臓の弁に障害が生じると、弁が閉じるべきタイミングで閉じず(閉鎖不全)に血流が逆流したり、弁が開くべきタイミングで開きにくく(狭窄)血流が妨げられたりすることとなり、症状を生じます。症状は多彩で息切れ、むくみ、めまい、胸痛、失神等がありますが、心臓弁膜症に特有なものはなく、加齢に伴う体の変化に似ていることから、見逃されがちです。「健康診断などで心雑音が指摘された」、「心エコー図検査で心臓弁の異常を指摘された」という場合には、早めに専門医を受診しましょう。

不整脈は病名の総称で、心臓の電気的興奮のリズムが異常な状態をいいます。大きく分けて脈がとぶように感じる期外収縮、脈が速くなる頻脈、脈が遅くなる徐脈の3つがあります。これらは自覚症状がある方もいますが、ご自身で気付かず、身体検査などではじめて不整脈を指摘される方もいます。不整脈は治療の必要のないものから危険なものまで様々で、期外収縮は程度によっては経過観察も可能ですが、多発しているものでは心臓機能に影響を及ぼすものもあります。また高齢者を中心に罹患率の高い心房細動は脳梗塞を併発しやすく、徐脈性不整脈では失神のリスクが高まります。不整脈を指摘されたときや脈の不整、激しい動悸を感じたときは専門医を受診しましょう。放置しておいてもよい不整脈なのか、危険な不整脈に発展するものかなど、よく説明を聞いて適切な指導を受けることが大切です。

心不全は病態を指す言葉であり、心筋梗塞や心臓弁膜症、心筋症などの心血管疾患が原因となり、心臓のポンプ機能が低下し、血液が全身へうまく循環しなくなる状態です。心不全は急性と慢性に分けられますが、急性心不全は短期間で激しい呼吸困難などの症状が現れ、重症の場合、命を失う危険性もあります。一方、慢性心不全は、心臓の機能が徐々に低下し、ちょっとした動作でも動悸や息切れがしたり、疲れやむくみが出現しやすくなったりします。これら種別は完全に分かれているわけではなく、慢性心不全状態で心臓の負荷が少しずつ増していき、ときおり急性心不全を発症しながら症状の悪化と改善を繰り返しつつ進行することが多いです。放置すると、心臓の機能が著しく低下し、最終的には治療が困難になることもあり、いかに急性心不全(急性増悪)を避けられるかが重要です。心不全の発症や悪化を防ぐためには、生活習慣の全体的な見直しが重要です。

主に足の血管に起こる動脈硬化で、末梢動脈疾患とも呼ばれています。足に冷感やしびれ、歩行時に痛みを感じる、といった症状が主ですが、重症化すると足(特に指)に潰瘍ができ壊死することもあり、最悪の場合、下肢切断に至るケースもあります。狭心症・心筋梗塞と似たメカニズムで足の動脈にプラークができると血流低下が起き、種々の症状が出現します。特に50歳以上の男性に多い傾向があり、肥満・高血圧・糖尿病・喫煙などが原因と考えられています。閉塞性動脈硬化症を発症した場合には、下肢動脈だけでなく全身の血管も動脈硬化が進んでいる可能性が高く、全身的な評価が重要です。治療も狭心症と同様、内服治療、カテーテルインターベンション、バイパス手術などがあります。

身体の深くにある深部静脈に血栓(血液のかたまり)が生じる病気で、多くは下肢の静脈に生じます。下肢は血液が滞りやすく、下肢を動かすことで下肢の筋肉がポンプの役割を果たし、心臓に向かって血液を送り返す働きをしています。しかし、長時間の同じ姿勢でいたり(長時間の飛行機搭乗やデスクワーク、手術後の安静、寝たきりの状態などの下肢運動が制限された状況)、血液が固まりやすい状況(脱水、がん、妊娠、経口避妊薬の使用など)が長く続くと、血液が下肢で滞り、血液が固まって深部静脈血栓症が発症します。いわゆるエコノミークラス症候群とも呼ばれている病気で、東日本大震災後の避難所生活でも多く発症し注目を集めました。軽症例では無症状の場合も多くありますが、血栓が大きくなると片側の下肢の腫れ、痛み、熱感、色調変化などを起こします。さらに深部静脈血栓症の最大の問題点は、血栓が剥がれて血流に乗り、肺の血管を詰まらせる肺塞栓症を引き起こすことです。肺塞栓症が発症すると、大きな血栓が急に詰まった場合、突然の息切れや呼吸困難、胸の痛み、意識消失等、生命に関わる危険な状態に陥ることもあります。

深部静脈血栓症は、肺塞栓症にいたる前の早期発見と治療が大切です。肺塞栓にみられる息切れ、呼吸困難、胸痛、胸部不快感などの症状がある場合は、早めの受診をお勧めします。

足の表面にある血管(表在静脈)が太くはれて、瘤(こぶ)のように浮き出たり、クモの巣のように細い血管が透けて見えたりする病気です。直接生命に関わる疾患ではありませんが、自然に治癒することはなく、下肢のむくみやだるさ、こむら返りの原因となることがあります。重症化すると潰瘍を形成し全身感染症のリスクも高まります。また審美的な観点から患者様のQuality of Life(生活の質)を損なうことは少なくありません。

当院では下肢静脈瘤に対しさまざまな治療法を用意しております。下肢静脈瘤が気になる方はぜひご相談ください。